出典:https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/preceding-region/#about

脱炭素先行地域とは

脱炭素先行地域とは、2050年カーボンニュートラルに向けて、民生部門(家庭部門及び業務その他部門)の電力消費に伴うCO2排出(※)の実質ゼロを実現し、運輸部門や熱利用等も含めてそのほかの温室効果ガス排出削減についても、我が国全体の2030年度目標と整合する削減を地域特性に応じて実現する地域で、「実行の脱炭素ドミノ」のモデルとなります。

「地域脱炭素ロードマップ」では、地方自治体や地元企業・金融機関が中心となり、環境省を中心に国も積極的に支援しながら、少なくとも100か所の脱炭素先行地域で、2025年度までに、脱炭素に向かう地域特性等に応じた先行的な取組実施の道筋をつけ、2030年度までに実行し、これにより、農山漁村、離島、都市部の街区など多様な地域において、地域課題を同時解決し、住民の暮らしの質の向上を実現しながら脱炭素に向かう取組の方向性を示すこととしております。

※民生部門のCO2排出量は、2030年46%削減の目標達成に向けて、家庭部門で66%、業務その他部門で50%と、他部門よりも、より一層の対策が求められています。このような中、民生部門の電力は、再エネなど今ある技術でCO2排出実質ゼロを実現する事が可能であることから、2030年に前倒しして民生部門の電力消費に伴うCO2排出の実質ゼロを達成することとしています。

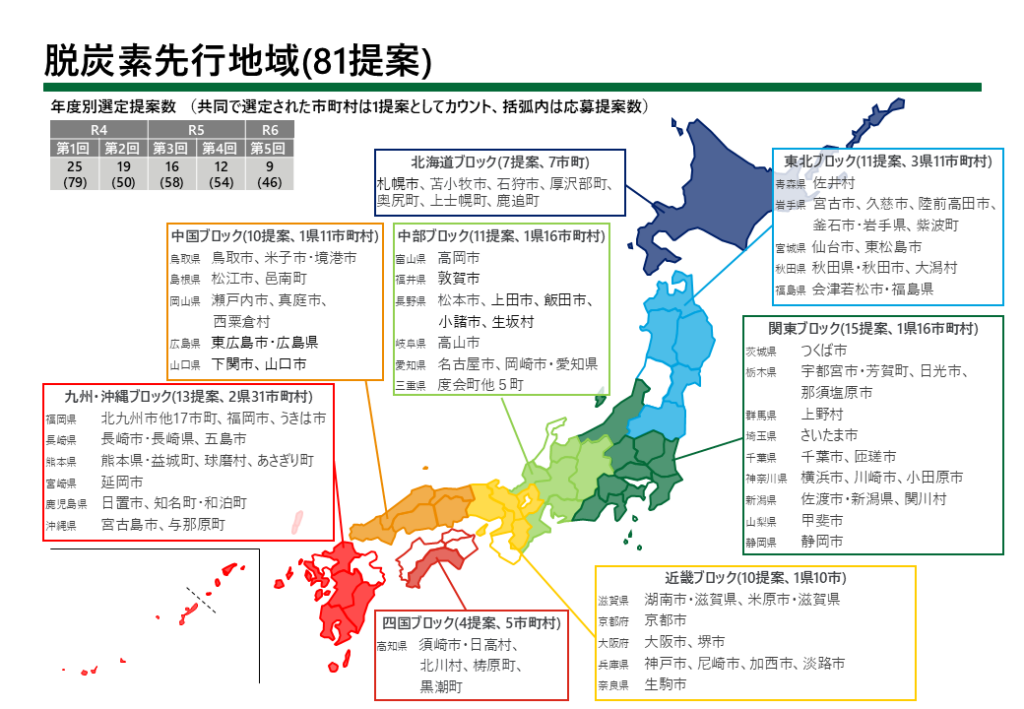

対象地域

全国38道府県107市町村の81提案が選定されています。(令和6年12月16日時点)

脱炭素「先行地域」、辞退2例目 兵庫県姫路市、費用高額で

環境省は16日、政府目標に先駆けて2030年度までの脱炭素化を目指す「先行地域」に選定した兵庫県姫路市から辞退の申し出があり、受理したと発表した。事業費が高額となることが理由。辞退は24年3月の奈良県三郷町に続いて2例目。先行地域は38道府県81件となった。

環境省によると、姫路市は遊休地に太陽光発電施設を設け、世界遺産の姫路城を中心とした地域に電力を供給する計画だった。22年の選定後、送電線整備費などが想定以上に膨らむ見通しとなったという。 先行地域は交付金による支援の対象で、環境省は25年度までに100件以上に増やす方針。

https://news.yahoo.co.jp/articles/fa220eff1c058898263e430111aca9c691f0d892

現時点での課題

脱炭素先行地域の取り組みを進める上で、以下のような課題が浮き彫りになっています。

① 再生可能エネルギーの系統連系の問題

- 地域で発電した再エネを電力網に接続する際の容量制約が発生し、当初計画していた規模の導入が困難に。

② 事業パートナーとの連携解消

- 企業との提携が計画通り進まず、再構築を余儀なくされるケースが増加。

③ 資材や人員の不足、価格高騰

- 建設コストや設備投資の負担が増大し、計画遅延が発生。

④ 金融機関からの融資獲得の難航

- 新しいビジネスモデルに対する金融機関の理解不足により、融資が困難なケースが多数。

今後の見通しと求められる対応

これらの課題を解決するために、政府や自治体、民間企業が取り組むべき方向性として以下が挙げられます。

✅ 事業計画の精緻化と実現可能性の向上

- 再エネ導入計画の見直しや、地域特性に合わせた実現可能なスキームを構築。

✅ 新たなパートナーシップの構築

- 既存の企業だけでなく、スタートアップや海外企業との連携を強化。

✅ 資金調達の多様化

- 補助金・クラウドファンディング・グリーンボンドの活用を促進し、金融機関以外からの資金確保を図る。

✅ 政府の支援強化

- 融資保証の拡大、税制優遇措置の強化、規制の緩和を通じた事業推進をサポート。

脱炭素先行地域の成功事例が増えることで、全国的な脱炭素化が加速すると期待されています。自治体ごとの事例を積極的に共有し、持続可能な成長モデルを確立することが求められています。

コメントを残す