出典:https://www8.cao.go.jp/cstp/fusion/index.html

中間的整理

◆ 1. 背景

- 核融合はエネルギー・環境問題の根本解決に資する未来のエネルギーであり、同時に経済成長にも貢献可能(国際市場やスピンアウト型技術を含む)。

- カーボンニュートラルの国際的潮流や地政学リスク(例:ロシアのウクライナ侵攻)により、安定かつクリーンなエネルギーの重要性が増大。

- 各国が核融合技術やベンチャー投資に注力しており、国際競争時代に突入している。

◆ 2. 主な論点

- 原型炉の開発・実証スケジュールの前倒しの是非とその影響

- ITER計画の知見を活かした戦略的な技術開発ロードマップ

- 小型炉・新興技術などの革新的アプローチの取り込み

- 人材確保・産業育成・規制整備を一体化した国家戦略の必要性

- 安全性や環境性に対する国民理解・信頼の醸成

◆ 3. これまでの議論の整理

(1) 核融合産業の育成戦略

- 原型炉の短期マイルストーンを設定し、企業参入を促進。

- 技術マッピングによる重点領域の特定と技術の輸出戦略。

- ITER等で培った人材・技術を活用し、国内産業基盤を強化。

- 安全規制は国際標準を見据えて合理的に整備する必要がある。

(2) 核融合技術の開発戦略

- 原型炉開発には発電システム全体を俯瞰した統合戦略が必要。

- 段階的かつ複眼的な技術開発戦略(国際競争と両立)を推進。

- 破壊的イノベーションを生む基礎研究も同時に支援。

(3) 推進体制と人材確保

- 産官学連携のコンソーシアム構築が必要。

- 若手や海外人材の流入促進、安定的なポストの整備。

- 「原型炉=社会実装の象徴」として、目に見える成果で国民理解を促進。

◆ 4. 今後の検討方向

核融合産業の育成

- マイルストーンの設定と技術の「見える化」、他分野との連携。

- インセンティブや規格化で市場創造し、国際競争力を高める。

技術開発の戦略

- 原型炉の有用性・コストの明確化。

- 日本が担うべき技術と他国に委ねる技術の戦略的棲み分け。

推進体制と人材育成

- 知見を集約する場の設置。

- QSTを中心とした産学官連携、民間の主体的な参画促進。

- 国際的人材流動・頭脳循環を促進し、長期的な人材確保体制を構築。

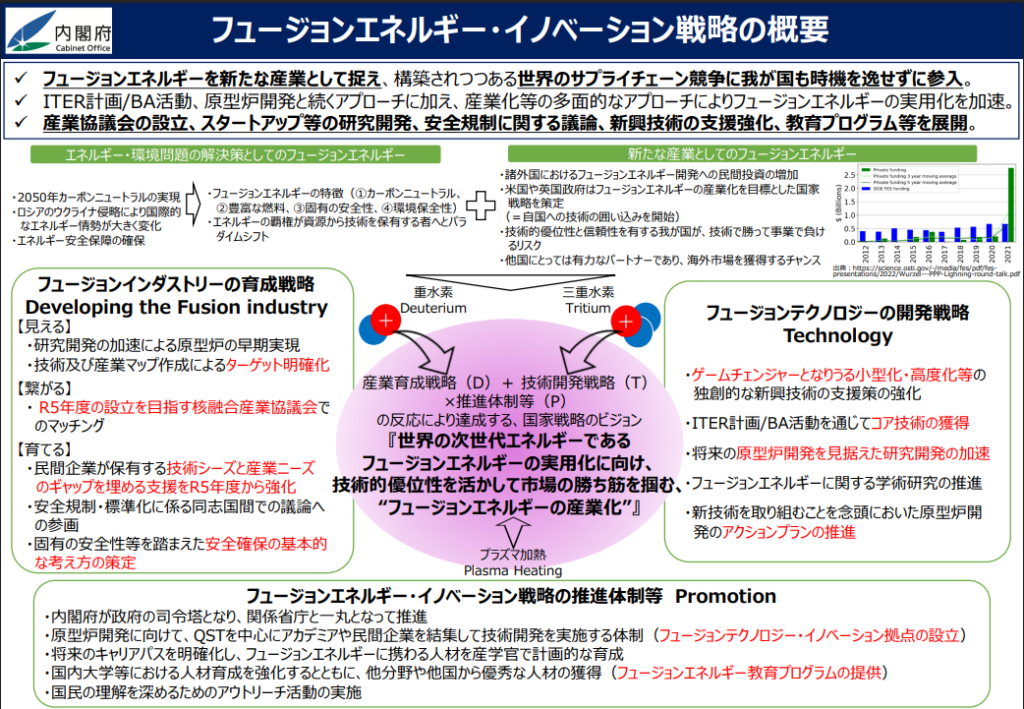

フュージョンエネルギー・イノベーション戦略(令和5年4月14日)

◆ 1. はじめに

- 背景と課題認識:

- 日本のエネルギー自給率は13.4%と低く、地政学リスク(ロシアのウクライナ侵攻など)や気候変動によりエネルギーの脱炭素化・安全保障が急務。

- カーボンニュートラル達成に向け、再エネ・原子力と併せて、フュージョン(核融合)エネルギーが期待される。

- フュージョンエネルギーの特徴:

- CO₂排出ゼロ、ほぼ無尽蔵な燃料、固有の安全性、低レベル放射性廃棄物。

- 技術を持つ国がエネルギー安全保障を確立でき、地政学的にも重要。

- 世界の動向と日本の立場:

- 米英中などが戦略的に開発・産業化を加速、民間投資も活発。

- 日本は技術力と製造信頼性が高く、国際的パートナーとしての地位を持つが、産業化では出遅れリスクも。

◆ 2. 国家戦略のビジョン

「世界の次世代エネルギーであるフュージョンエネルギーの実用化に向けて、日本の技術優位性を活かし市場競争で勝ち抜く“産業化”を実現する」こと。

◆ 3. ビジョン達成に向けた戦略

3-1. フュージョンインダストリーの育成戦略

「見える・繋がる・育てる」の3段階で企業参画とエコシステム構築を支援。

- 見える:

- 社会的位置づけの明確化、発電実証時期の前倒し、技術マップ・産業マップの可視化。

- 経済安全保障の視点から、重点技術に戦略的リソース投入。

- 繋がる:

- 産学官連携の場として「核融合産業協議会(仮)」を設立し、情報共有とマッチングを促進。

- 育てる:

- スタートアップ支援、安全規制の国際標準化への参画、国内での安全確保の基本方針策定。

3-2. フュージョンテクノロジーの開発戦略

- ITER計画やBA活動での中核技術の獲得を継続しつつ、

- 革新的な小型化技術や新型炉など新興技術への支援強化。

- 企業の参画を促す設計・ロードマップ整備と、柔軟な技術導入・進捗管理(ステージゲート方式)を採用。

3-3. 推進体制の構築

- 内閣府を司令塔とした政府一体の推進体制を構築。

- QST中心に民間・アカデミアを巻き込む実施体制と拠点を整備。

- ITERなどへの人材派遣や国内育成の強化、アウトリーチ活動による国民理解の促進。

◆ 4. おわりに ~フュージョンエネルギーが実現する社会~

- 日本のエネルギー・環境問題を解決し、Society 5.0の実現や人類の持続可能な発展に貢献。

- 資源争いのない平和な世界へ、宇宙や深海の探査など人類未踏のフロンティア開拓にもつながる。

- そのためにも、課題解決とともに、定期的な戦略改訂による柔軟な対応が不可欠。

コメントを残す